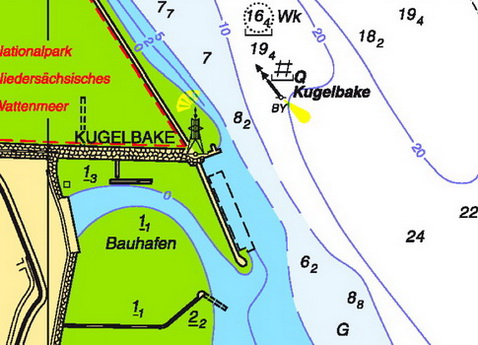

Nordsee > Elbe > Cuxhaven

"Krabbenfischer bei Cuxhaven" (Tuschzeichnung von Hermann Rudolf Hardoff, 1836)

Kugelbake Cuxhaven

(Strangflyer-Baak, Kleine Baak)

Geogr. Lage: 53°53,6´N 08°40,9´O Standort: Döse Errichtet: 1704

[F.A. Becker, Hauptlehrer in Cuxhaven, "Cuxhaven und das Amt Ritzebüttel", 1880] |

|

Erster natürlicher Peilpunkt war eine Gruppe von Bäumen, die jedoch von einer heftigen Sturmflut im Dezember 1703 weggespült wurden. |

|

"Strangflyerbake", auch "Kleine Bake", (vermutlich) errichtet

Wahrscheinlich wurde hier an der Cuxhavener Landspitze im Jahre 1704 die erste Bake errichtet. Erster Nachweis ist ein Beschluss der hamburgischen Kämmerei, "... auf Veranlassung des Lotsinspektors Paul Allers, hier eine 85 Fuß hohe Bake zu errichten ..." sowie eine Kämmereirechnung aus dem Jahre 1706:"... für Theerung der großen und kleinen Bake ...". |

|

Eine schwere Sturmflut riss die Landverbindung weg, sodass durch Steinwerk der Standort gesichert werden mußte. |

|

Zusätzliche Befestigungsarbeiten an der Kugelbake |

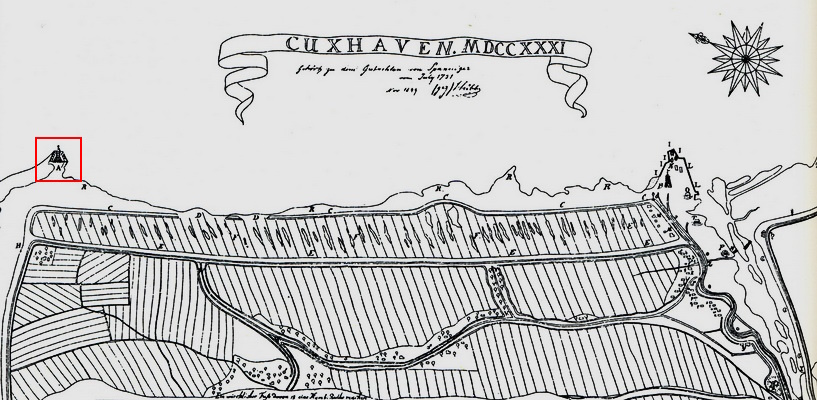

1731 |

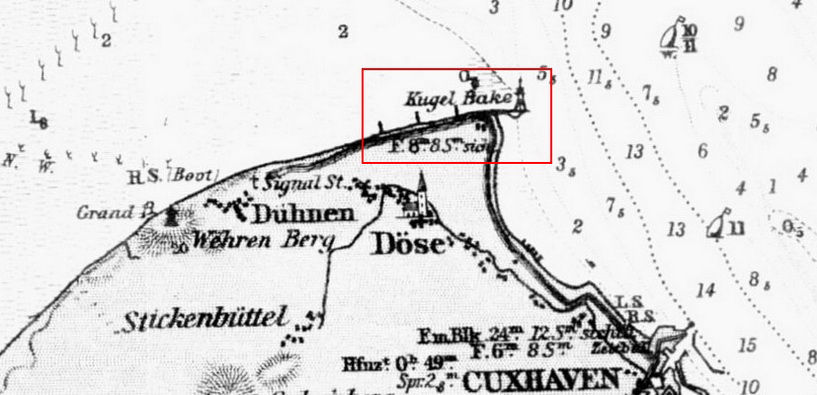

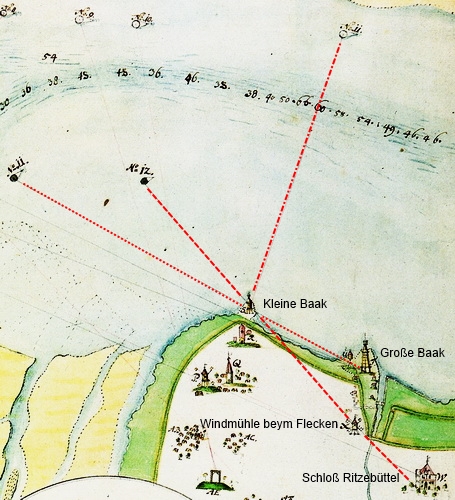

Cuxhaven 1731 (Gehört zu dem Gutachten von Spanniger vom Jahre 1731) |

1737 |

Kleine Bake erneuert

Die erste Erneuerung fand vermutlich 1737 statt, jedoch wurde die in Form und Höhe gleiche Bake um 45° gedreht.   Wahrscheinlich war eine Tonnenverlegung Ursache für die Drehung der Bake  Nach einer Karte vom Kaiserlichen Ingenieur-HauptmannJohann Georg Spanniger aus dem Jahre 1737 wird die Bedeutung der Kugelbake deutlich: Peilung |

|

Kugelbake fiel während eines Sturms mitsamt Uferwerk den Fluten zum Opfer.

|

1755 |

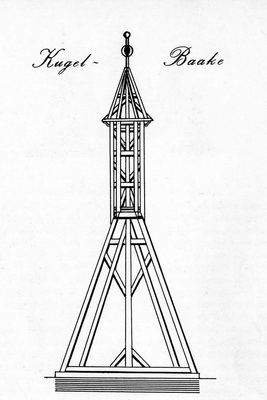

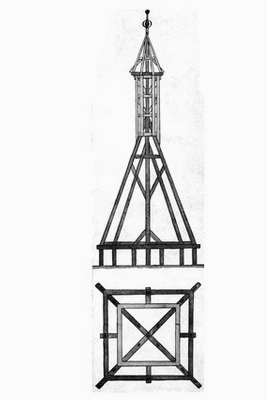

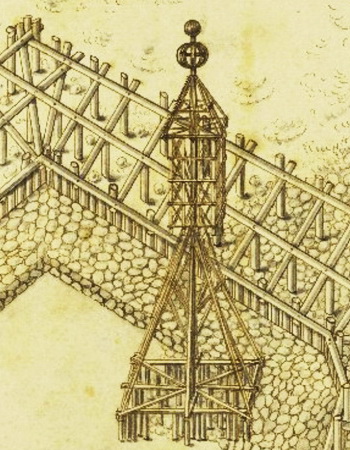

"Geometrischer Grund, und Perspectivischer AufRiß, von der sogenanten Kleinen oder Kugel-Baack, Zur Döse, im

Hamburgischen Amte Ritzebüttel, daran so wohl daß Krippen- und auch mit Steinen sehr starck besetzte, und

außgefüllete Bollwerck, wie auch mit steinernen, starcken Banquetten, inwendig alß auch außwendig,

befindlich, alleß um denen starcken anfallenden Wellen zu resistiren, und die Baacke zu Concerviren, Geometrisch

aufgenommen und allhier gezeichnet zu sehen. Insonderheit sind allhier auch angebracht und mitgezeichnet. Zwey Flügel

von Großen Felsensteinen, der oberste Norden zum Westen, welcher 110 Fuß Lang, und der Untere zu Süd,

Süd, Osten, welcher 100 Fuß Lang ist, und der ankommenden Fluth vortreflich wiederstehen, bey halber-fluth,

zwaretwaß, bey hohen-Waßer aber, nicht können gesehen werden"

"Geometrischer Grund, und Perspectivischer AufRiß, von der sogenanten Kleinen oder Kugel-Baack, Zur Döse, im

Hamburgischen Amte Ritzebüttel, daran so wohl daß Krippen- und auch mit Steinen sehr starck besetzte, und

außgefüllete Bollwerck, wie auch mit steinernen, starcken Banquetten, inwendig alß auch außwendig,

befindlich, alleß um denen starcken anfallenden Wellen zu resistiren, und die Baacke zu Concerviren, Geometrisch

aufgenommen und allhier gezeichnet zu sehen. Insonderheit sind allhier auch angebracht und mitgezeichnet. Zwey Flügel

von Großen Felsensteinen, der oberste Norden zum Westen, welcher 110 Fuß Lang, und der Untere zu Süd,

Süd, Osten, welcher 100 Fuß Lang ist, und der ankommenden Fluth vortreflich wiederstehen, bey halber-fluth,

zwaretwaß, bey hohen-Waßer aber, nicht können gesehen werden"Zeichnung von David Benjamin Opitz, Anno 1755; (Quelle: digitalisate.sub.uni-hamburg, Signatur: KtH 199) |

|

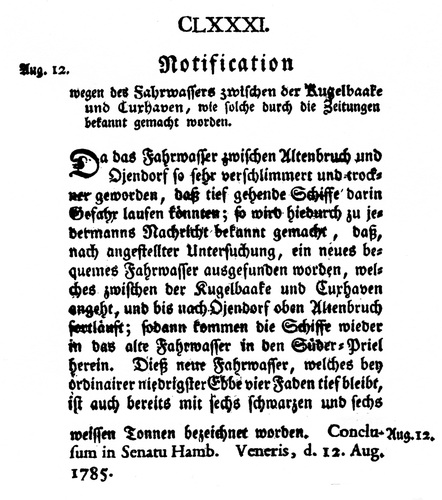

Veränderung des Fahrwassers

|

1789 |

"Karte vom Amte Ritzebüttel", J.F. Reinke, 1789 |

|

Bake mit dem ersten Anschlussdamm versehen

|

1818 |

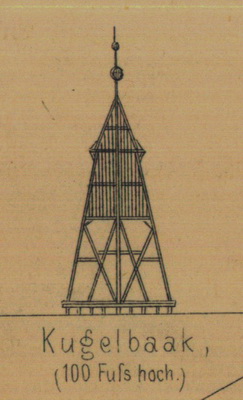

[Abendroth "Ritzebüttel und das Seebad Cuxhaven", Hamburg 1818 ... 6) Die sechste die Kugelbaake, zwischen Duhnen und Doese, an einer Spitze, wo die Elbe eine andere Richtung nimmt, und man plötzlich den Cours von S.O. nach S. ändern muß; sie ist 97 Fuß hoch. |

|

Kugelbaken-Licht errichtet

Um bei Nachtfahrten die Orientierung zu verbessern wurde ab 18. Dezember 1853 in einer Hütte neben der Kugelbake das Kugelbaken-Licht gezündet. |

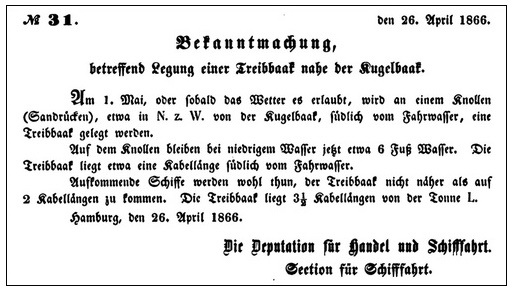

1866 |

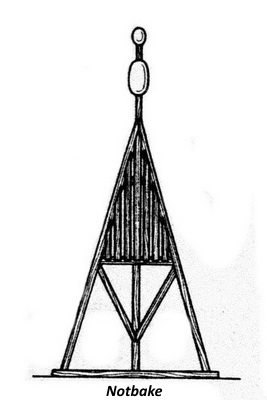

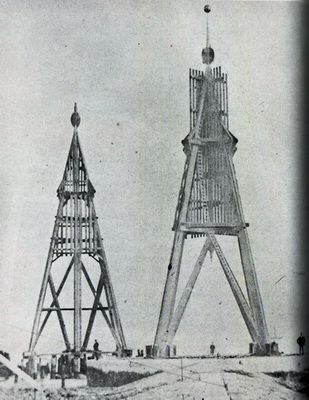

Neue Kugelbake wird errichtet, Notbake als Übergangslösung

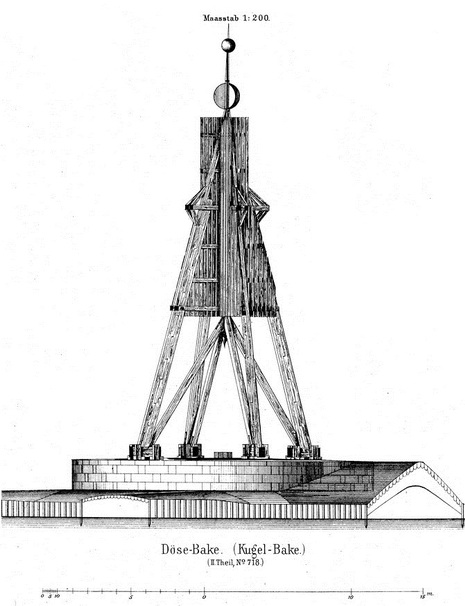

Neubau der Kugelbaake

Im Januar 1866 genehmigte die Bürgerschaft den Neubau der Kugelbaake |

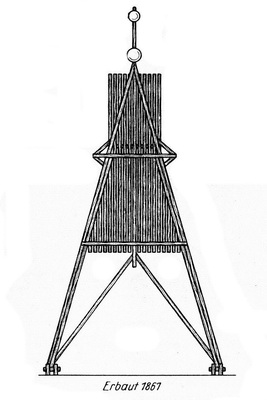

1867 |

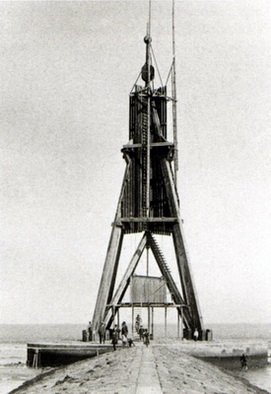

Neue Kugelbake errichtet

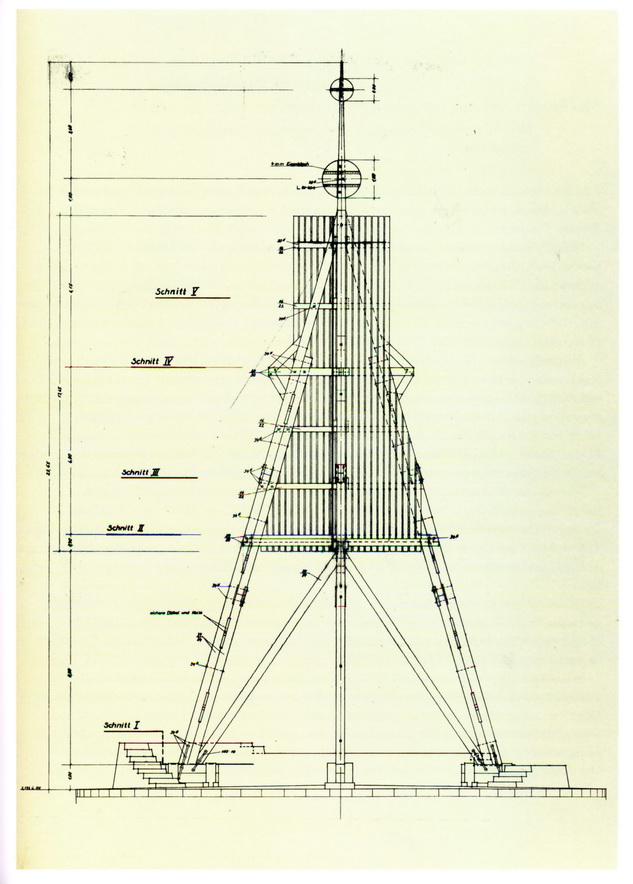

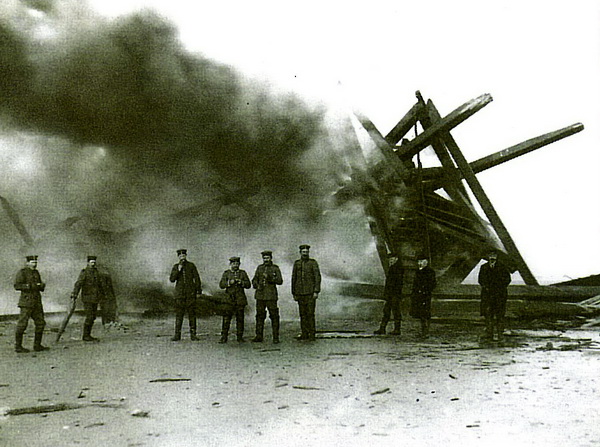

Der Cuxhavener Wasserbauinspektor Lentz plante und errichtete die neue Bake sowie das neue Uferbollwerk. Es endet mit einem runden gemauerten Granit-Sockel von 21 m Durchmesser, auf welchem die Kugelbake erbaut wurde. Dieses seltene fotografische Zeitdokument schuf im Oktober 1867 der Cuxhavener Fotograf C.A. Angelbeck. Es zeigt den Abbruch der alten, 1836 erbauten Kugel-Bake und den bereits fertiggestellten Neubau des Seezeichens. Man erkennt auf dem Bild unter der neuen Bake den errichteten 200 m langen Steindamm. 1867 erfolgte der Abbruch der alten Bake von 1836

Diese Kugel-Bake hat die Gestalt, wie sie, leicht verändert, noch vorhanden ist. |

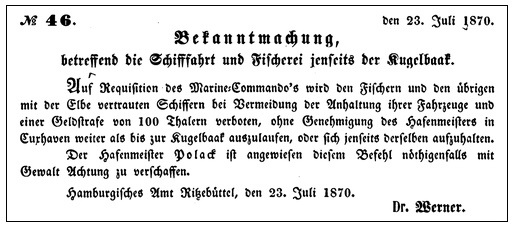

1870 |

Zu Beginn des Deutsch-Französischen Krieges wurden alle Baken aus Sicherheitsgründen niedergelegt, um feindlichen, vor der Küste operierenden Kriegsschiffen unter keinen Umständen das Einschießen auf die dahinter gelegene Küstenbatterie (Fort Kugelbake) zu erleichtern. Auch alle Lotsenschoner, Galioten und Feuerschiffe wurden eingezogen und nach Hamburg gebracht.  |

1871 |

Betr. die Auslegung der Leucht- und Lootsenschiffe

|

1878 |

Beschreibung der Kugelbake

|

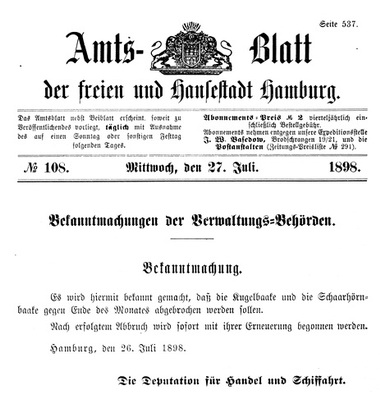

1898 |

Bekanntmachung der Verwaltungs-Behörden

|

1899 |

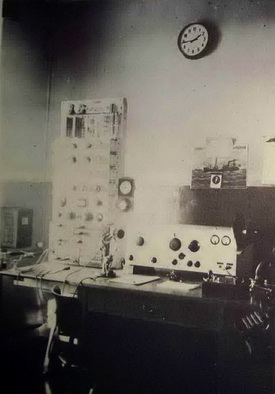

Um die Jahrhundertwende (1899/1900) begann der berühmte Seefunkpionier Prof. Dr. Jonathan Zenneck mit seinen Versuchen, über Funk eine Verbindung zwischen dem Festland und Schiffen auf See herzustellen. Zu diesem Zweck hatten die Verantwortlichen innerhalb der Kugelbake eine Holzhütte konstruiert, die mit allen erforderlichen technischen Geräten und Antennen ausgestattet war. Dabei war die Kugelbake die Empfangsstation, der erste Sender war auf dem Helgoland-Dampfer "Sylvana". Nach Beendigung der Versuche im Winter 1900 war der Erweis erbracht, daß man von Helgoland bis Cuxhaven, über eine bis dahin noch nie erreichte Strecke von 52 km, drahtlos telegraphieren konnte.   Am 21. September 1899 wurden die Versuchsanlagen an der Kugelbake durch eine Sturmflut zerstört. |

1907 |

Mit dem Amtsblatt Nr. 36 der Freien und Hansestadt Hamburg vom 2. März 1907 wurde die Umwandlung der Gemeinde Cuxhaven in eine Stadtgemeinde bekanntgegeben. Fast sechs Jahre nach dieser Verleihung der Stadtrechte genehmigte der Hamburger Senat das von Heraldikern entworfene Cuxhavener Stadtwappen:  |

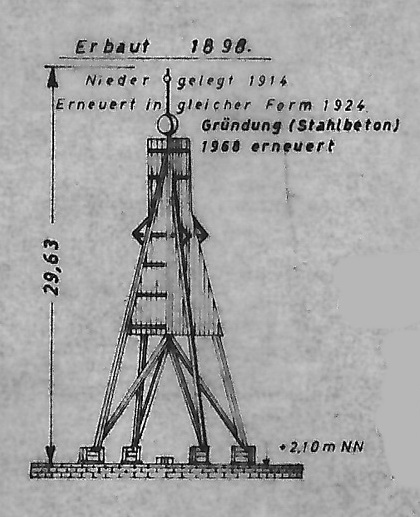

1914 |

Kugelbake zu Beginn des I. Weltkrieges beseitigt

Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges haben die deutschen Soldaten die Kugelbake im August 1914 aus Sicherheitsgründen vernichtet.

Quelle: Flyer des Stadtarchives Cuxhaven |

1918 |

Notbake errichtet

Hauptsächlicher Grund war die Bezeichnung der Lage des zu Beginn des Krieges am 3. August 1914 auf eine Mine gelaufenen und querab vom Kugelbakendamm mitten im Fahrwasser gesunkenen englischen Dampfers "San Wilfrido". |

1921 |

Notbake beseitigt

Spierenbake beseitigt

Die an Stelle der früheren Kugelbake auf 53°53´36´´N,

8°41´28´´O errichtete Spierenbake ist nicht mehr vorhanden. Der Kugelbakendamm ist jetzt durch

einen Pricken bezeichnet, auf dessen ständiges Vorhandensein z.B. bei Eisgang, Sturmflut usw. nicht sicher zu rechnen

ist.

|

1924 |

Kugelbake wird wieder errichtet

Die bei Ausbruch des Krieges niedergelegte Kugelbake auf 53°53´36´´N,

8°41´27´´O auf dem Ende des Steindammes beim Fort Kugelbake unterhalb von Cuxhaven wird in

ihrer früheren Gestalt wieder errichtet. Die Aufstellungsarbeiten werden voraussichtlich Ende September 1924 beginnen

und etwa zwei Wochen dauern. |

1927 |

Eimerbagger "Oldenburg" gesunken, deshalb Kugelbake mit Quermarkenfeuer zeitweise befeuert

Quermarkenfeuer in der Kugelbake

Auf 53°53´35´´N, 8°41´44´´O querab von der Kugelbake bei Cuxhaven

ist ein Eimerbagger gesunken. Er liegt in 9 m Tiefe. Über dem Wrack steht etwa 4 m Wasser. |

1928 |

Kugelbakenfeuer, Bemerkung

|

1938 |

Bau des Kugelbakenhafens

Er diente bis in die 80er Jahre dem Materialumschlag und Senkstückbau für den Bau und Feinausbau des Leitdammes Kugelbake. |

1956 |

Zur Würdigung der 1899 erfolgreichen funktelegraphischen Versuche von der Kugelbake aus, errichtete Cuxhaven vor dem Fort Kugelbake als Erinnerung den "Zenneck-Stein". Am 07.07.1956 wurde der Gedenkstein unter Teilnahme des inzwischen 85jährigen Prof. Dr. Zenneck eingeweiht. |

|

Erneuerung der Gründung (Stahlbeton) |

2001 |

Kugelbake hat aus nautischer Sicht keine Bedeutung mehr

Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung gab das Seezeichen an den Bund zurück. |

2002 |

Kugelbake wird als Wahrzeichen der Stadt erhalten Engagierte Bürger Cuxhavens gründen die Stiftung Kugelbake Cuxhaven. Förderzweck ist die Erhaltung der Kugelbake Am 28.05.2002 übergab der Bundesverkehrsminister Bodewig die Kugelbake mit einer Urkunde und 50000 € für die Stiftung an die Stadt Cuxhaven. Weitere 5000 € müssen jährlich zur Unterhaltung von der Stadt aufgebracht werden. Hierzu sammelt man Spenden. |

|

Die Sturmflut am 1. November 2006 hat großen Schaden an der Nordostseite des seeseitigen Fundamentsockels der

Kugelbake verursacht. Erst im Sommer waren Schäden an der Nordseite ausgebessert worden. |

2007 |

Kugelbake wird nachts angestrahlt

Kugelbake wird auch imprägniert

Umfangreiche Unterhaltungsarbeiten am Wahrzeichen

|

2012 |

⇒ Sanierung der Kugelbake, (Stiftung Kugelbake Cuxhaven)

Foto: G.Liedtke 2014 |

|